Amt für Statistik, Wahlen und Digitalisierung

Überblick

Verantwortliche Kommunalpolitik und rationelles Verwaltungshandeln setzen zuverlässige, unverzerrte, aktuelle, vergleichbare und schnell verfügbare Informationen voraus. Dafür müssen u.a. über die Stadt, ihre Strukturen und Entwicklung Daten gewonnen, wissenschaftlich aufbereitet und verständlich zur Verfügung gestellt werden. Das Amt für Statistik arbeitet ämterübergreifend. Seine Kunden sind vor allem die Ämter und Dezernate der Stadtverwaltung, der Oberbürgermeisterin und der Stadtrat, aber auch Wirtschaftsunternehmen, wissenschaftliche Institutionen, Bürger sowie Behörden des Landes und des Bundes. Die Arbeitsweise des Amtes wird wesentlich bestimmt durch das Datenschutzrecht (Statistische Geheimhaltung). Deshalb unterliegt das Amt für Statistik der räumlichen, personellen und organisatorischen Abschottung.

Hier das Organigramm des Amtes.

Aktuelles aus dem Amt

-

Mietspiegel Magdeburg - Broschüre

-

Monatliche Statistische Zahlen März 2024

-

Der Statistische Quartalsbericht - 4. Quartal 2023

-

Straßenverzeichnis, amtliches 2022

-

Bevölkerung & Demografie 2023

-

Faltblatt Magdeburg in Zahlen 2022

-

Übergang Schule und Beruf - Forschungsbericht

Gebührensatzung.

Weitere Links:

Mietspiegel

Aktuelles

Der qualifizierte Mietspiegel (§ 558d Absatz 1 Satz 1 des BGB) der Landeshauptstadt Magdeburg wurde am 18.01.2024 als qualifizierter Mietspiegel gemäß § 558d des BGB Absatz 1 Satz 1 anerkannt.. Er ist vom 31.01.2024 bis zum 30.01.2026 gültig.

Der Mietspiegel wurde durch die Interessenvertretungen

- Mieterverein Magdeburg u. U. e. V.,

- Haus & Grund Magdeburg e. V.,

- den Verband der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt e. V. und

- Verband der Wohnungsgenossenschaften Sachsen-Anhalt e. V. bis zum 31.12.2023 gemäß § 558d des BGB Absatz 1 Satz 1 anerkannt.

Folgende Dokumente können nachstehend abgerufen werden.

- Mietspiegelbroschüre mit Lageverzeichnis

- Musterfragebogen der Vermietendenbefragung

Weiterhin stellt Ihnen das Amt für Statistik, Wahlen und Digitalisierung einen Online-Mietspiegelrechner zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass der Mietspiegelrechner eine von der Landeshauptstadt Magdeburg zur Verfügung gestellte Berechnungshilfe für die ortsübliche Vergleichsmiete ist. Angaben des Mietspiegelsrechners sind ohne Gewähr. Die oben genannte Mietspiegelbroschüre ist rechtlich bindend.

Grundlage für die Ermittlung des Mietspiegels

Das Mietspiegelreformgesetz vom 10.08.2021 verpflichtet Gemeinden ab 50.000 Einwohner*Innen - und damit auch Magdeburg - zur Erstellung eines Mietspiegels bis spätestens 01.01.2024.

Die Landeshauptstadt Magdeburg erhält somit das erste Mal seit gut 20 Jahren einen offiziellen Mietspiegel. Durch den Stadtratsbeschluss vom 27.01.2022 (DS0520/21) wurde das Amt für Statistik, Wahlen und Digitalisierung federführend mit der Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels (§ 558d Absatz 1 Satz 1 des BGB) beauftragt. Im Gegensatz zu einem einfachen Mietspiegel wird ein qualifizierter Mietspiegel „nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt und von der nach Landesrecht zuständigen Behörde oder von Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter anerkannt“ (§ 558d Absatz 1 Satz 1 des BGB).

Durch den Mietspiegel soll eine ortsübliche Vergleichsmiete ermittelt werden, welche für mehr Transparenz auf dem Wohnungsmarkt sorgt und somit die Zahl der Rechtsstreitigkeiten zwischen Mieter*innen und Vermieter*innen verringert.

Arbeitskreis

Der Arbeitskreis Mietspiegel wird durch Vertretungen der Vermieter*innen, Mieter*innen, Verwaltung und Wissenschaft gebildet. Im konkreten handelt es sich dabei um folgende lokale Vertretungen:

-

AG Magdeburger Wohnungsbaugenossenschaften

-

Amt für Statistik, Wahlen und Digitalisierung

-

Fachbereich 67 Bau- und Umweltrecht

-

Haus & Grund Magdeburg e.V.

-

Mieterverein Magdeburg u.U.e.V.

-

OvGU – Institut für Mathematische Stochastik

-

Sozial- und Wohnungsamt

-

Fachbereich 64 Stadtplanung und Vermessung

Der Arbeitskreis ermöglicht, dass die Vertreter*innen ihre Expertise in die Mietspiegelerstellung einbringen können, die Mietspiegelerstellung transparent und nachvollziehbar geschieht und bildet letztendlich die Voraussetzung zur Anerkennung des Mietspiegels von den Interessenvertretungen der Mieter*innen und Vermieter*innen (Qualifizierung).

Befragte

Die Stichprobe der zu erhebenden Wohnung wird auf Basis einer Haushalts-Stichprobe aus dem Einwohnermelderegister erstellt.

Es werden vorrangig die Vermieter*innen bzw. Eigentümer*innen der Wohnung befragt. Identifiziert werden die Wohnungen über ein volljährig gemeldetes Haushaltsmitglied. Die Angaben zu den Eigentümer*innen stammen aus den der Verwaltung bekannt geworden Angaben zur Grundsteuer.

Unter den Umständen, dass ein/e Vermieter*in nicht eindeutig einer Wohnung zugeordnet werden kann, wird zur Klärung der Mietverhältnisse vorerst ein verkürzter Fragebogen an die Mieter*innen dieser Wohnung gerichtet.

Für die Befragung gilt gemäß StatG-LSA § 6 Absatz 1 in Verb. mit § 13 StatG-LSA und der Mietwerterhebungssatzung eine Auskunftspflicht. Die Auskunftserteilung kann durch die Vermieter*innen jedoch auch an andere volljährige und sachkundige Personen weitergegeben werden. Die Auskunftspflicht ist notwendig, um den Anforderungen an der Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels gemäß Art. 238 EGBGB gerecht zu werden und die Repräsentativität der Datenerhebung zu gewähren.

Stichprobenumfang

Es werden Daten zu 15 000 Wohnungen erhoben, davon 10 000 aus Mehrfamilienhäusern und 5 000 aus Ein- und Zweifamilienhäusern und bei den Eigentümer*innen abgefragt.

Zum Zwecke der Plausibilisierung und Qualitätssicherung werden parallel 1 000 zufällig aus der Vermieterstichprobe ausgewählte Mieterhaushalte befragt.

Auswertungsmethode

Ausgewertet werden die erhobenen Daten mittels einer Regressionsanalyse. Im Gegensatz zu einem Tabellenmietspiegel kann ein Regressionsmietspiegel die Zusammensetzung der ortsüblichen Vergleichsmiete auf Basis derZusammensetzung der wohnwertrelevanten Merkmale differenzierter Abbilden, bei einer vergleichsweise geringeren Fallzahl.

Mithilfe der Regression wird die Kaltmiete pro Quadratmeter in Beziehung zu anderen Variablen wie z.B. der Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage des Objekts erklärt. Dies ermöglicht eine besonders detaillierte Modellierung des Einflusses wohnwertrelevanter Merkmale bzgl. einer bestehenden Kaltmiete. Durch diese Methode lässt sich z.B. eine erwartete Miete für eine 100qm Wohnung mit diverser Ausstattung in einer bestimmten Lage ermitteln.

Rechtsgrundlagen

KISS-MD - Das Kommunale Informations- und Statistiksystem Magdeburg

Das Kommunale Informations- und Statistiksystem Magdeburg (kurz KISS-MD)

enthält über 300 Auswertungen zu verschiedensten Themen in der amtlichen Statistik Magdeburgs. Dazu gehören u. a. die Bereiche Bevölkerung, Wirtschaft, Arbeitsmarkt, der Bildungssektor oder Bauen und Wohnen. Die einzelnen Themenkomplexe werden dabei in interaktiven Tabellen und Karten dargestellt. Alle Daten sind zum Download verfügbar.

Das Portal hat u.a. das ehemals in Printform veröffentlichte Statistische Jahrbuch abgelöst. Die in KISS-MD umgesetzte digitale Form des Jahrbuches ermöglicht es, eine fortlaufende Veröffentlichung zu gewährleisten. Erscheinen neue Daten zu einer Tabelle, können diese den Interessenten sofort auf der Plattform bereigestellt werden, unabhängig von der zeitlichen Ebene der Daten (Monate, Quartale, Jahre). Die Nutzenden werden auf der Seite informiert, welche Tabellen zuletzt geändert wurden.

Die Digitalisierung des Jahrbuches biete darüber hinaus weitere Vorteile. So können innerhalb von KISS-MD jederzeit zusätzliche Auswertungen aufgenommen werden, was zuvor aufgrund von begrenztem Platz in der Printversion nur bedingt möglich war. Auch Zeitreihen müssen in der Onlinepräsenz nicht mehr verkürzt werden.

Stadtgliederung

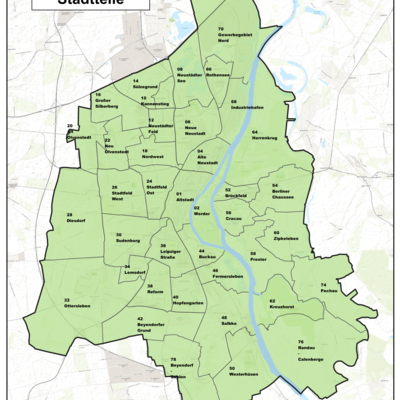

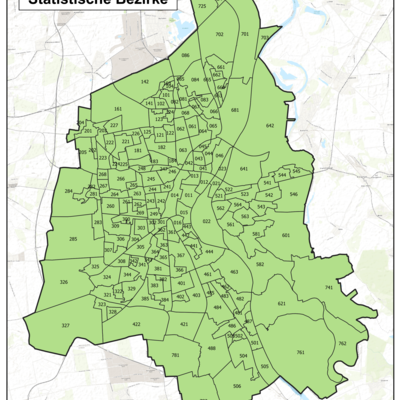

Magdeburger Stadtteile

Die Landeshaupstadt Magdeburg ist in 40 Stadtteile und 180 Statistische Bezirke gegliedert. Diese Unterteilung ist die Grundlage für die statistischen Auswertungen kleinräumiger Daten, aber vor allem auch z.B für Infrastrukturplanungen und vieles mehr.

Hier gibt es einen Überblick über diese Einteilung.

Desweiteren gibt die Seite u.a. auch Auskunft zu Flächenangaben und einiges mehr. Hier geht es zu den geografischen Daten

Wahlen

Statistische Veröffentlichungen

Die Veröffentlichungen unseres Amtes sind sehr vielfältig, informativ und umfassen viele Themen. Hier haben Sie die Auswahl. Die Links auf dieser Seite führen Sie zu unseren Publikationen.

Ausgewählte Informationen zur Bevölkerung, Sozialdaten und Arbeitsmarkt finden Sie monatlich unter

Eine Vielzahl an statistischen Zahlen über aktuelle Themen, die durch statistische Elemente untermauert werden, finden Sie unter

Digitalisierung

Übergang 2.0 - Peers im Fokus

Inhalt

- Projektrahmen

- Hintergrund & Ziel

- aktueller Stand

- Förderung

Projektrahmen

Das Drittmittelprojekt „Übergang 2.0 – Peers im Fokus“, welches im Rahmen der Fördermaßnahme „Demografie – Wandel gestalten“ vom Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt gefördert wird, ist am 01.01.2023 angelaufen und endet am 31.12.2024.

Innerhalb dieses Zeitraums soll untersucht werden, wie junge Erwachsene beim Übergang in die Berufsausbildung mit Hilfe von Pat*innen und Mentor*innenprogrammen noch besser unterstützt werden können. Darüber hinaus wird untersucht, wie diese Ansätze auf andere Bereiche übertragen und für die berufliche Orientierung nutzbar gemacht werden können.

Geleitet wird das Projekt von Amina Fakouch.

Zu erreichen ist sie unter 0391-540-2285 und über Amina.Fakouch@stat.magdeburg.de.

Hintergrund & Ziel

Nach erfolgreichem Abschluss des Projekts „Übergang Schule-Beruf“, wurde nach Möglichkeiten gesucht die Ergebnisse in ein Folgeprojekt mit einfließen zu lassen. Eines der Ergebnisse war dabei besonders erkennbar: Der Wunsch nach mehr partizipativen, niedrigschwelligen Angeboten, die auf Augenhöhe zugänglich sind, besonders beim Einstieg in den Betrieb, aber auch bei Berufsorientierungsangeboten im Allgemeinen.

Die knappen Ressourcen, die durch den Fachkräftemangel in Sachsen-Anhalt bedingt sind, betreffen besonders Schulen, insbesondere Lehrkräfte, welche für die berufliche Orientierung der Schüler*innen erster Anlaufpunkt ist. Wie kann man diese, aber auch Betriebe also mehr entlasten und die knappen Ressourcen besser nutzbar machen? Und wie kann man junge Erwachsene besser begleiten, um sie zu Fachkräften auszubilden?

Bei unseren Ergebnissen sind wir dabei auf den Peer-Ansatz gestoßen. Dieser soll junge Erwachsene partizipativ in Bildungs- und Lernprozesse mit einbeziehen und sie dazu zu befähigen, ihre eigenen Ressourcen besser zu nutzen.

Diesem Ansatz soll innerhalb des Forschungsvorhabens näher auf den Grund gegangen werden.

Zielgruppe sind sowohl junge Erwachsene in Mentor*innen-Projekten sowie ihre Betriebe und Akteur*innen von Bildungsinstitutionen.

Mentoring

Peer-Mentoring ist eine Möglichkeit junge Erwachsene in diese Prozesse mit einzubeziehen und die Ressourcen sowie Wissen besser zu nutzen. Es beschreibt ein Konzept, bei dem weniger erfahrene Menschen von Personen unterstützt werden, die bereits Erfahrungen in dem Bereich gesammelt haben, aber dennoch auf gleicher organisationaler Ebene sind.

In Bezug auf den Ausbildungsbereich bedeutet ein solches Mentoring-Programm, dass erfahrene Auszubildende als Mentor*in agieren, die den Einsteiger*innen, sogenannten Mentee´s, in ihrem ersten Lehrjahr bei Problemen und Fragen zur Seite stehen. Innerhalb regelmäßiger Treffen, wird ein Austausch angeregt, bei dem Erfahrungswissen weitergegeben und die Reflektion angeregt werden kann.

Das Programm kann in folgende Phasen aufgebaut werden:

-

Matching

-

Rahmen

-

Working

-

Reflexion

Auch die Stadtverwaltung führt seit 2021 ein Pat*innen-Programm für ihre Azubis durch. Dieses soll im Rahmen des Projekts evaluiert und optimiert werden. Am Ende des Projekts soll ein Leitfaden entstehen, an dem sich andere Bereiche und Betriebe orientieren können.

Aktueller Stand

-

Schaffung des Feldzugangs durch Kontaktherstellung zu Akteur*innen und Betrieben, die mit dem Peer-Ansatz vertraut sind (Paten-Programme o. ä. durchführen).

-

Frageborgenerhebung mit Azubis und ihren Betrieben

-

Ausbau/Optimierung des Azubi-Pat*innen-Programms der LH MD

Förderung

Das Forschungsprojekt „Übergang 2.0“ wird gefördert durch das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt.

Mentoring

Übergang Schule - Beruf

Inhalt

- Projektrahmen

- Hintergrund & Ziel

- aktueller Stand

- Förderung

Projektrahmen

Das Drittmittelprojekt „Übergang Schule-Beruf“, welches im Rahmen der Fördermaßnahme „Demografie – Wandel gestalten“ vom Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt gefördert wurde, ist am 01.07.2020 angelaufen und und endete am 31.12.2022.

Innerhalb dieses Zeitraums wurde untersucht, wie junge Erwachsene beim Übergang in die Berufsausbildung noch besser unterstützt werden können und wie dabei sowohl ihre Wünsche als Arbeitnehmende als auch die ihrer Arbeitgeber*innen berücksichtigt werden können.

Geleitet wurde das Projekt von Amina Fakouch.

Zu erreichen ist sie unter 0391-540-2285 und über Amina.Fakouch@stat.magdeburg.de.

Hintergrund & Ziel

Mit Abschluss des Projektes „Bildung im Alter II“, in welchem u. a. deutlich wurde, dass viele Ältere gerne von Jüngeren lernen, aber diese auch in ihrem beruflichen Werdegang unterstützen, stand fest, dass die Perspektive junger Erwachsener für die weitere Entwicklung von Magdeburg als noch attraktivere Stadt die nächste zu betrachtende sein muss. Dem Übergang in das Berufsleben kommt dabei eine große Bedeutung zu. Viele Jugendliche nehmen diesen Übergang, mit den damit einhergehenden, sich verändernden Lebensumständen und Rollenerwartungen, als Hürde wahr. Zudem sind die Startchancen junger Erwachsener ungleich. Biografische Verläufe mit verschiedenen Abschlüssen, aber auch unterschiedliche sozioökonomische Hintergründe spielen hier eine Rolle. Dennoch münden die verschiedensten Wege in eine Ausbildung, womit alle jungen Erwachsenen vor ähnlichen und dennoch ganz individuellen Herausforderungen stehen.

- Was genau sind diese Herausforderungen?

- Wie bewältigen junge Erwachsene diesen Übergang?

- Wo kann Magdeburg ansetzen, um junge Erwachsene noch besser zu unterstützen?

Diesen Fragen wurde innerhalb des Forschungsvorhabens näher auf den Grund gegangen. Dazu wurden qualitative Interviews erhoben und eine Fragebogenstudie durchgeführt.

Zielgruppe waren junge Erwachsene, die am Übergang in eine Ausbildung stehen oder gerade mit einer Ausbildung begonnen haben. Die Erwartungshaltungen der jungen Erwachsenen im Bildungs- und Berufswahlprozess sowie ihre berufliche Orientierung wurdeim Verlauf der zwei Jahre genauer untersucht, um herauszufinden, wo angesetzt werden kann, um junge Erwachsene in Magdeburg bei ihrem Übergang in das Arbeitsleben noch besser zu unterstützen. Dabei war es wichtig, die subjektive Sicht zu analysieren, die Bedürfnisse der Jugendlichen zu ergründen und auf diese einzugehen.

Neben den Interviews mit den jungen Erwachsenen wurden auch Interviews mit Expert*innen geführt. Diese arbeiten mit der Zielgruppe in institutionellen Kontexten am Übergang zusammen. Für eine differenzierte Sichtweise auf das Thema ist es unumgänglich, auch die Perspektive von solchen Expert*innen, die bereits Erfahrung mit Projekten im Übergangssystem besitzen, mit einzubeziehen.

In einem weiteren Schritt wurde eine quantitative Erhebung mithilfe eines Fragebogens durchgeführt. Diese umfasste eine Befragung der angehenden Absolvent*innen in Form eines Online-Fragebogens in den Abschlussklassen der Schulen in Magdeburg und Umgebung. Diese anonym ausfüllbare Online-Befragung war über einen Link zugänglich.

Themenschwerpunkte des Fragebogens waren u. a. die Nutzung von Berufsorientierungsangeboten, relevante Dritte, welche die Schüler*innen bei ihrem Übergang unterstützen sowie die Vorbereitung auf die Zeit nach dem Abschluss. Weitere Themen der Untersuchung waren die Entwicklung der beruflichen Interessen der Schüler*innen und die Einschätzung ihrer Fähigkeiten. Zudem ging es um ihre Zukunftspläne, die Einschätzung ihres praktischen Wissens zur Berufsorientierung und um persönliche Berufsauswahlkriterien. Zusätzlich wurden in Bezug auf die aktuelle Corona-Pandemie mögliche Sorgen und Einschränkungen abgefragt. Ziel war es, eine Darstellung des Ist-Zustandes für die Landeshauptstadt Magdeburg zu erhalten. Auf dieser Grundlage wurde im Rahmen des Projekts analysieret, wo angesetzt werden kann, um Schüler*innen und Schulen noch mehr hinsichtlich des Themas Übergang Schule-Beruf zu unterstützen.

Am Ende des Projektes standen Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Übergangssystems, um dieses passgenauer - sowohl fürdie Bedürfnisse des Arbeitsmarktes als auch für die der jungen Berufseinsteiger*innen – zu gestalten und Magdeburg damit für den demografischen Wandel zu wappnen.

Weitere Informationen sind in unserem Projektbericht zu finden.

Förderung

Das Forschungsprojekt „Übergang Schule-Beruf“ wurde gefördert durch das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt.

Schule und was dann?

- Hier ein Kurzbericht zum Projekt.

- Eine Zusammenfassung des Abschlussworkshops gibt es hier.

- Hier ein Video

- Forschungsbericht Übergang Schule und Beruf

Unsere Dienstleistungen...

- Als Wahlhelfer freiwillig melden , Onlineservice

- Europawahl Wählerverzeichnis eintragen von im Ausland lebenden Deutschen

- Europawahl Wählerverzeichnis eintragen von in Deutschland lebende UnionsbürgerInnen

- Europawahl Wählerverzeichnis eintragen von in Deutschland lebenden Deutschen

- Europawahl Wählerverzeichnis eintragen von Rückkehrern

- Mietspiegel einsehen , Onlineservice

- Wählerverzeichnis für Europawahl berichtigen lassen

- Wählerverzeichnis für Europawahl einsehen

- Wählerverzeichnis für Kommunalwahl berichtigen lassen

- Wählerverzeichnis für Kommunalwahl einsehen

- Wählerverzeichnis Kommunalwahl eintragen lassen

- Wahlschein beantragen

- Zu Wahlen in Magdeburg kandidieren